宮部みゆきが作家生活35年の集大成と位置づける

時代小説、「きたきた捕物帖」シリーズ!

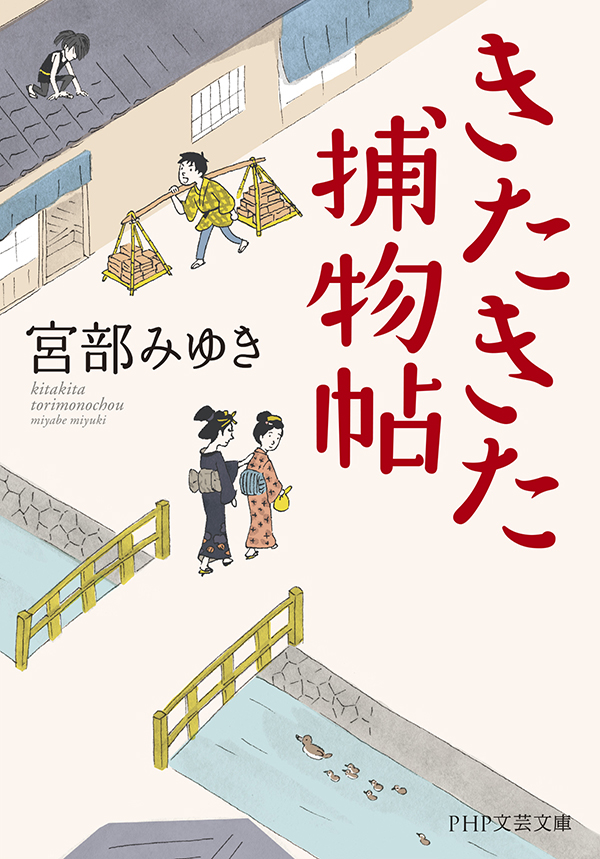

「きたきた捕物帖」シリーズとは?

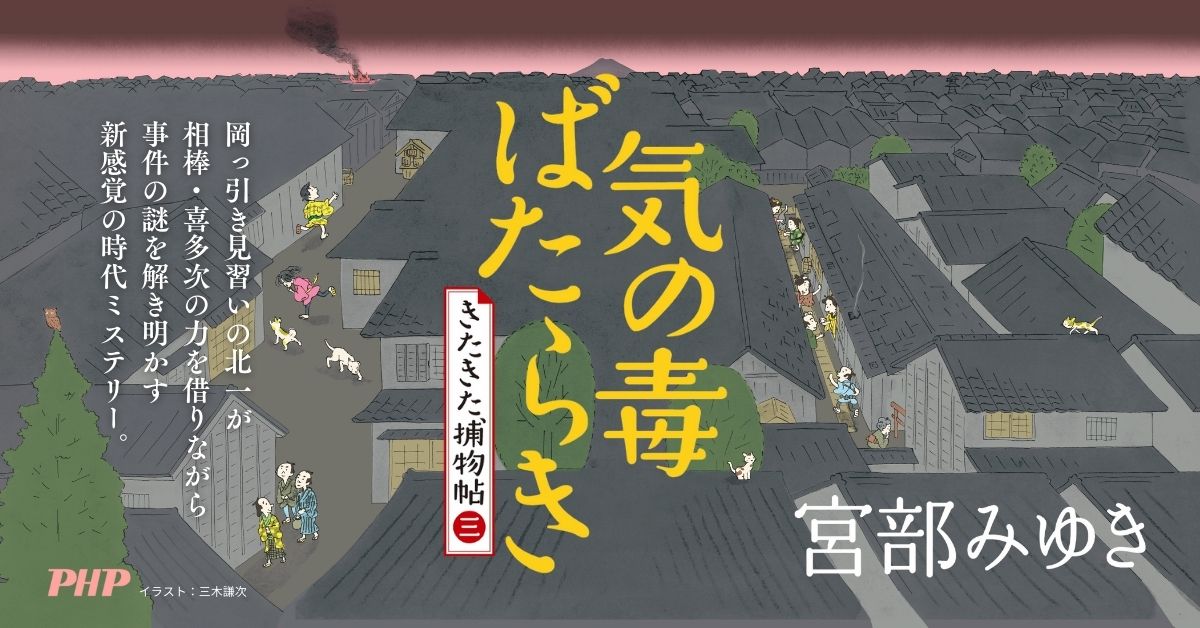

まだ半人前の岡っ引き・北一が、湯屋の釜焚き・喜多次とともに、様々な事件に翻弄されつつ成長していく時代ミステリー。

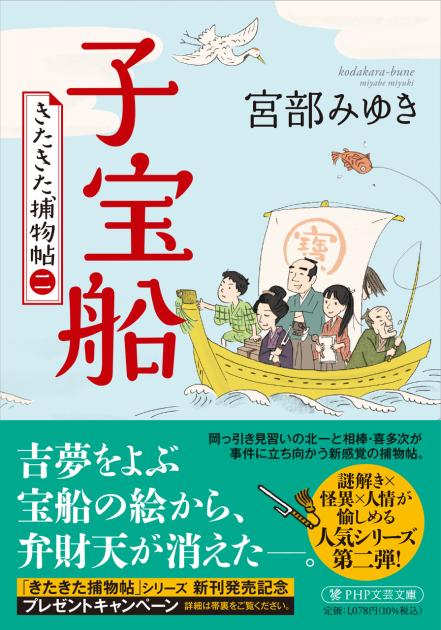

謎解きに怪異、江戸庶民の人情も堪能できる物語が人気を呼び、一作目の『きたきた捕物帖』、二作目の『子宝船』は、単行本と文庫あわせて59万部を超えるベストセラーとなりました。

そんな人気作の第三弾『気の毒ばたらき』が発売されます。

これまでの宮部作品とのクロスオーバーも!

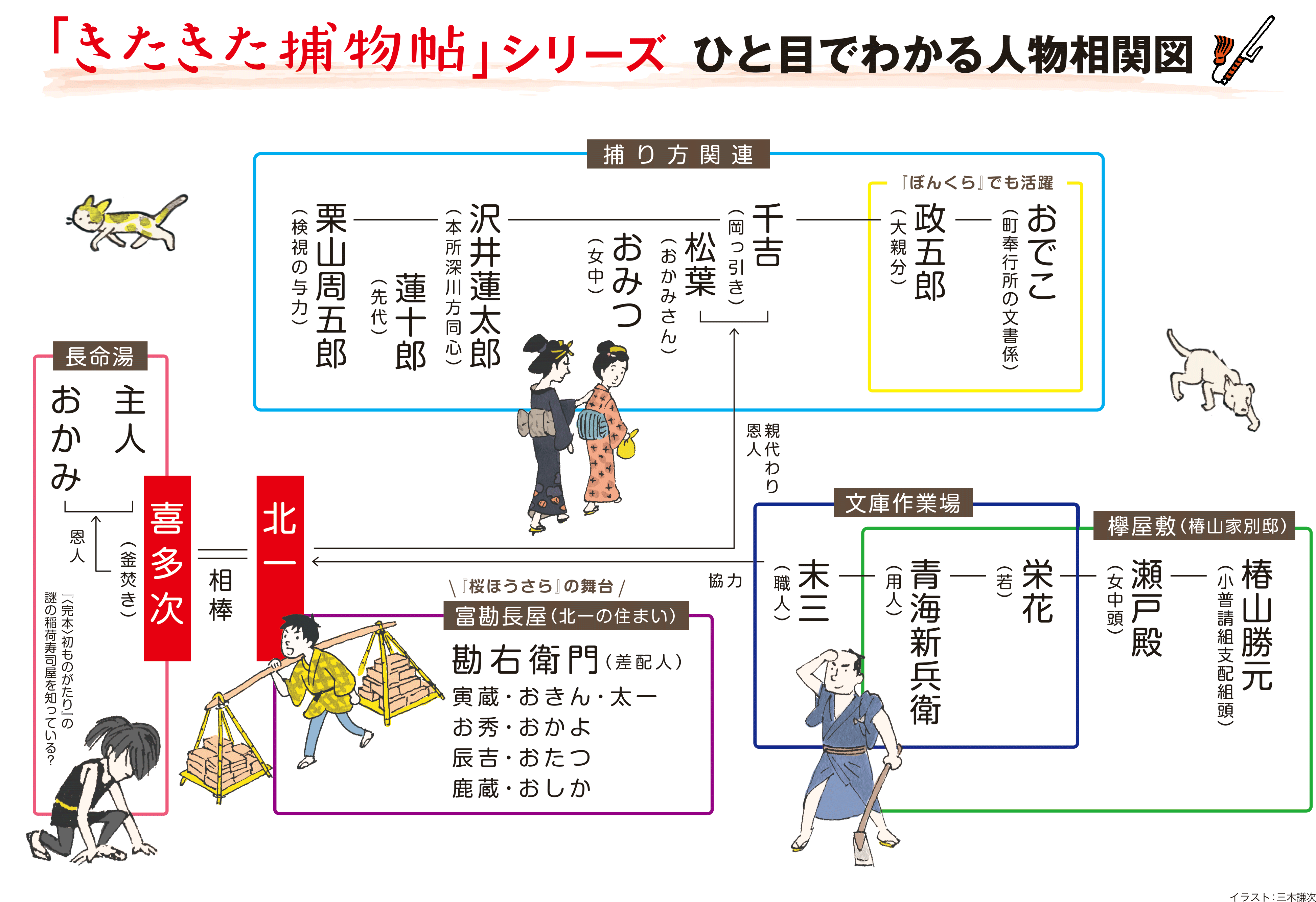

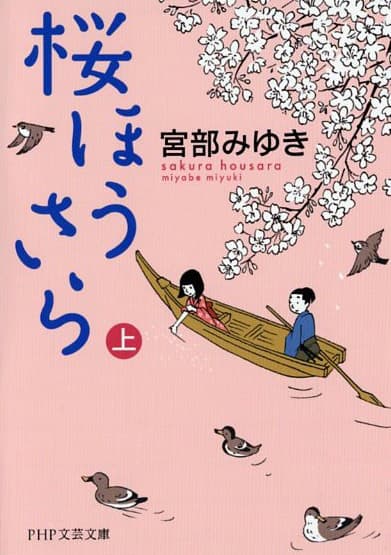

・主人公の北一が住んでいるのは、『桜ほうさら』で笙之介が住んでいた「富勘長屋」

・『〈完本〉初ものがたり』で登場した「謎の稲荷寿司屋」の正体が明らかに?

・『子宝船』には、「ぼんくら」シリーズの政五郎親分やおでこも登場

……などなど、宮部ファンにはたまらない“仕掛け”も読みどころです!

単行本『気の毒ばたらき』発売!

登場人物

北一

(きたいち)

亡くなった岡っ引き・千吉親分の本業だった文庫売り(本や小間物を入れる箱を売る商売)で生計を立てている。岡っ引きとしては、まだ見習い。

喜多次

(きたじ)

長命湯の釜焚き。暗い過去をもっていて、行き倒れていたところを、長命湯の主人夫婦に拾われ、釜焚きになる。

松葉

(まつば)

千吉親分のおかみさん。目が見えないぶん、匂いや気配で様々なことを察知することができる。北一の応援団の一人。

栄花

(えいか)

椿山家別邸、通称「欅屋敷」に住む。絵を描くことで、北一の文庫づくりに参加している。通称「若」。

青海新兵衛

(おうみ・しんべえ)

「欅屋敷」の用人を務める。女中頭の瀬戸殿に頭が上がらない。北一のよき理解者。

勘右衛門

(かんえもん)

深川一帯の貸家や長屋の差配人で通称「富勘」。北一に富勘長屋を紹介。店子たちの揉め事を仲裁する役目を担っている。

政五郎

(まさごろう)

回向院裏に住み、本所深川一帯を仕切る大親分。千吉親分亡き後、最も頼りになる人物。

おでこ

実の名は三太郎。政五郎親分の元配下。記憶力抜群という才を生かし、町奉行所文書係の助手として働く。

栗山周五郎

(くりやま・しゅうごろう)

検視の手練れで、誰もが一目置く与力。北一の仕事ぶりを気に入り、検視作業を教える。

捕り方

千吉:

岡っ引き。ふぐに中毒(あた)って亡くなる。役者のようないい男。本業は、本や小間物を入れる箱を売る「文庫売り」で、万作・おたま夫婦がその跡を継ぐ。

沢井蓮太郎:

本所深川方同心。父・蓮十郎は、千吉とは長い付き合い。

松葉の家

おみつ:

松葉付きの女中。目が見えないおかみさんに代わり、家事をこなす。

欅屋敷

瀬戸殿:

椿山家別邸で一番偉い女中頭。梅干しみたいな婆様。

富勘長屋

太一:

父・寅蔵の仕事である魚の棒手振りを手伝う。北一とは気安く話せる間柄。

お秀:

仕立ての内職をしながら、娘のおかよを育てている。

おしか:

青物売りをしている鹿蔵の妻。漬物をつくっている。

辰吉:

天道ぼし(路上に、商品を並べて商う店)で生計を立てる。口の悪い母・おたつと二人暮らし。

その他

村田屋治兵衛:

深川佐賀町で貸本屋を営む。妻のおとよを若い時に亡くす。

六助:

日本橋通四丁目にある筆墨硯問屋の手代。通り名は「勝六(しょうろく)」。

著者紹介

1960年、東京生まれ。87年、「我らが隣人の犯罪」でオール読物推理小説新人賞を受賞してデビュー。92年、『龍は眠る』で日本推理作家協会賞、『本所深川ふしぎ草紙』で吉川英治文学新人賞、93年、『火車』で山本周五郎賞、97年、『蒲生邸事件』で日本SF大賞、99年、『理由』で直木賞、2007年、『名もなき毒』で吉川英治文学賞を受賞。

著書は、時代ものに『桜ほうさら』『〈完本〉初ものがたり』『あかんべえ』『この世の春』『荒神』、「きたきた捕物帖」「三島屋変調百物語」「ぼんくら」のシリーズ、現代ものに『模倣犯』『小暮写眞館』『ソロモンの偽証』などがある。

著者メッセージ

北一の応援団が、ますます増えていきます

岡っ引き見習いの若者を主人公にした捕物帖を書きたいと思い、「きたきた捕物帖」シリーズを書き始めました。主人公の北一は小柄で力がなく、これまで何度も危ないめにあっています。一方、相棒の喜多次は「長命湯」という湯屋の釜焚きで、ものすごく身体能力が高いんです。それはなぜなのか、追々解き明かしていきたいと思います。

そんな北一と喜多次が、シリーズ三巻目の『気の毒ばたらき』では、以前の作品『桜ほうさら』で未解決だった事件に挑んでいきます。北一、大丈夫なのかと心配する声もいただいておりますので、北一にはこの巻で、少し体を鍛えてもらうことにしました。

北一の応援団としてこの巻から重要な役割を担っていくのが、北一の兄弟子にあたる万作・おたま夫婦の息子・長作、そして煮売屋のお仲です。煮売屋は「ぼんくら」シリーズ(講談社文庫)にも登場させたのですが、私の好きな職業の一つ。いつも美味しい煮物を食べさせてくれるお仲のような女性がいたら、ほっとします。

また喜多次が働く「長命湯」は、行き場のない人たちが助け合って暮らす場所、爺ちゃん婆ちゃんたちのサロンです。オンボロの湯屋で働いている人たちにもドラマがあるので、そこも忘れずに書いていきたいですね。

四巻目は祝言の場面から始めたいと思っています。今度は北一がどんなめにあうのか、どうかお楽しみに。(談)

シリーズ既刊

宮部みゆき PHPの好評既刊

『きたきた捕物帖』と世界観がつながる『桜ほうさら』『〈完本〉初ものがたり』など、魅惑の宮部作品たち!

『桜ほうさら(上)』(PHP文芸文庫)

- [ 定価 ]

- 814円(本体価格740円)

父の汚名を晴らすため江戸に住む笙之介の前に、桜の精のような少女が現れ……。人生のせつなさ、長屋の人々の温かさが心に沁みる物語。

『桜ほうさら(下)』(PHP文芸文庫)

- [ 定価 ]

- 814円(本体価格740円)

父の死に関わる陰謀を追っていく笙之介に魔の手が……。そして「桜の精」との恋の行方は。宮部ミステリーの醍醐味を存分に味わえる力作。

『〈完本〉初ものがたり』(PHP文芸文庫)

- [ 定価 ]

- 990円(本体価格900円)

岡っ引き・茂七親分が、季節を彩る「初もの」が絡んだ難事件に挑む江戸人情捕物話。旧版には収録されていなかった3篇を加え、イラスト多数を添えた完全版。