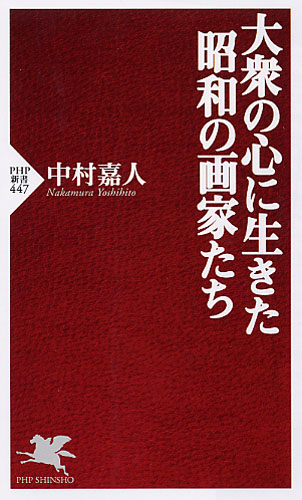

書籍

- 発売日

- 2007年02月15日

- 判 型

- 新書判

- ISBN

- 978-4-569-65839-1

大衆の心に生きた昭和の画家たち

| 著者 | 中村嘉人著 《文筆家》 |

|---|---|

| 主な著作 | 『ロマノフ家のオルゴール―堀江オルゴール館物語』(未来社) |

| 税込価格 | 770円(本体価格700円) |

| 内容 | テレビがなかった時代、大衆は何に心動かされたか。木村荘八、中川一政、棟方志功など、昭和30年前後に活躍した挿絵画家たちを回想する。 |

大正末から昭和三十年代にかけて、新聞、雑誌の連載小説は大衆娯楽の花形であった。戦前の『怪人二十面相』(江戸川乱歩)や『宮本武蔵』(吉川英治)、『■東綺譚(ぼくとうきたん)、「■」はサンズイに「墨」』(永井荷風)、戦後は『徳川家康』(山岡荘八)、『鍵』(谷崎潤一郎)、『青春の門』(五木寛之)など。それらの物語は、芸術性の高い「さし絵」によって強く印象づけられた。描いたのは、小林秀恒、石井鶴三、中川一政、木村荘八、木下二介、棟方志功、風間完、中一弥……。本書では、昭和に活躍したさし絵画家たちの懐かしい名作と逸話(エピソード)を紹介する。著者は、昭和三十年代、季刊誌「さしゑ」の編集人として活躍。テレビもパソコンもなかった時代、活字メディア全盛とともに「さし絵」も黄金時代を迎えていた、と回想する。しかし、昭和三十九年の東京オリンピックを境に、テレビが大衆娯楽の中心になってゆく。戦後の貧しかった時代から、昭和三十年代に少年・青年期を送った読者には、郷愁をさそう一冊である。

オンライン書店で購入する

※書店によって在庫の無い場合やお取り扱いの無い場合がありますので、ご了承ください。

※詳しい購入方法は、各オンライン書店のサイトにてご確認ください。

書店の在庫をみる

※新刊は、おおむね発売日の2日後に店頭に並びます

こちらもおすすめ

広告PR